那些处在“黑暗时代的人们”——亨利-乔治·克鲁佐《密告》

刘苇

一

法国影片《密告》(又名《乌鸦》)充满了阴郁黑色的元素,给人一种压抑紧张之感。影片营造的氛围:那种自我隔绝与孤独,人与人之间缺乏信任和相互猜疑,小心翼翼地自我保护、唯恐自己被莫名地怀疑上,不知道明天灾难是否会降临到自己头上的恐惧……正是那个年代(法国被德国占领时期)人们普遍心理的写照。对于这样的心理以及造成这种心理存在的现实,我们并不陌生,因为我们也经历过类似的黑暗年代。稍稍上点年纪的人,对影片所传达出的氛围会记忆犹新。

导演在拍摄这部影片时,是将他的目光投注在人人自危的恐惧心理上,至于那个不断制造匿名诬告信件的作者是谁,尽管在影片里作为悬念留到才被最后揭示,但这一线索只是为叙事起引导作用。导演关注的是那种莫名的心理恐惧。影片开始时,表面平静的小镇其实已经暗伏波澜,镜头从上空俯视整个小镇,然后掠过教堂、学校,缓缓地在墓园上方停留片刻,随后墓园的铁门被开启,发出吱吱嘎嘎的声音,像是鬼魂从墓园中飘忽而出,伴随着回荡而起的教堂的空洞的钟声四处飘散。影片开始出现的墓园景象是有象征含义的,它像是一个主导动机,预示着某种不祥事件即将降临。如果没有出现短暂的孩子的笑声,你会认为整个小镇已经被死亡笼罩。每个成人的表情似乎都是僵硬和怪异的,像是满怀心事,又像是在时刻提防着他人。当神秘信件出现之时,给原本就压抑的小镇人们带来了更大的心理承受压力,加剧了小镇上的人的隔阂与猜忌,随着匿名信件的增多,小镇上人感受到的阴暗压力越来越大,就像克利摩斯之剑悬在他们头上,直到某一个临界点出现(影片中表现为出殡),崩溃的人们开始疯狂……害怕、盲从、逃避、疯狂,似乎是民众禀性的写照。

“医院”意象在影片里同样深具寓意。医院原本是一个拯救病人之处,在某种程度上与政府职能(排除国家磨难)相似。然而理应拯救他人场所却成了制造恐怖的策源地。这不得不让人联想到战争期间的维希政府。

杰尔曼医生在影片里成了惟一一个正常人的形象,导演在塑造他时没有扭曲他的人性,他是一个普通人,有着普通人的欲望,但他没有丧失正直和善良,尽管他成为谣言的中心,但他凭借理性与机智,逐步揭开神秘信件始作俑者的身份,他的坚强与巨大的承受能力给观众留下深刻的印象。他的形象与他的同僚形成鲜明对照。当他一步步接近真相的时候,他同僚们的丑恶与内心阴暗一面也逐渐显现。

二

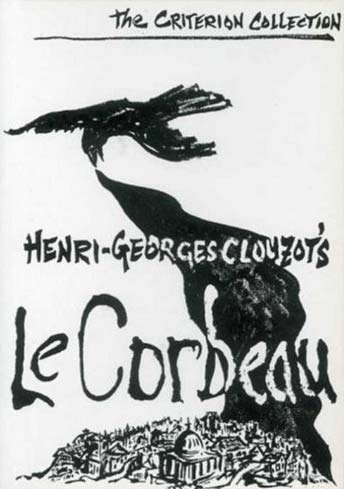

本片编剧与导演亨利-乔治·克鲁佐是法国制作悬疑影片高手。影片内容根据二战前曾轰动一时的一则法国匿名信案件的社会新闻改编而成。克鲁佐以侦探影片为构架展开叙述,结构紧凑,剧情紧张,严格遵循戏剧的审慎与严谨,又以营造阴森氛围来加强影片的张力,人物刻画细致入微,使《密告》成为法国影坛影响深远的一部影片。然而由于影片混杂着悲观主义色彩、阴郁的绝望感和过于清醒的警觉意识,曾一度遭致误解,在法国解放后被审查委员会暂时解除导演权。1953年他拍摄惊悚片《恐惧的代价》(The Wages of Fear,获戛纳电影节金棕榈奖)使他重新确立了声誉。

《密告》拍摄于1943年,那时希区柯克已从英国移居美国好莱坞,成为世界影坛悬疑类影片无可争议的大师,并已拍摄出像《蝴蝶梦》之类的经典影片。乔治·克鲁佐应该明白此时再闯入悬疑类型影片无法与希区柯克抗衡。但是,乔治·克鲁佐为什么还要坚持拍摄《密告》呢?

其中一个主要的原因是法国今非昔比了。他看到沦陷后的法国人,已从过去的浪漫热情变得冷漠自私,就像乌云笼罩在每个人的心上,阴沉、黑暗、消极、只求自保、无暇顾及他人,似乎成了那时人们普遍的心理写照。在危机降临之时大众的庸常被凸显而出。美国学者托尼·朱特(Tony Judt)在《责任的重负》一书中也专门谈到那时的法国:“最值得一提的是,人的战时经历——非‘合作’即‘抵抗’——之外,还有一系列无穷尽的妥协和否认,它们构成了一项有关生存的事业;这是一块‘灰色地带’,在其中,道德困境和道德责任被自利之心所取代,被一种精心策划的、对惨不忍睹的事实视而不见所取代。”对此,汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)曾以“平庸的恶”一词对此种状况加以命名。

乔治·克鲁佐一定感受到那时法国弥漫着一股令人压抑的平庸气氛,他对沉默的大众感到伤心与失望。他觉得有必要通过一部影片来加以警示与提醒。从影片内容、主题到所营造的氛围看无不显示了他的这种用意;至少他认为自己不能对此保持沉默。因此,与其说乔治·克鲁佐拍摄《密告》是要像希区柯克挑战,不如说是要给死水般的法国现状投下一枚石子。

一封突然而降的匿名信,就像突然降临的厄运给小镇上的人们带来巨大的恐慌。匿名信上那个代替签名的大大的乌鸦,直接从视觉上给人们心理造成压力和形成阴影;同时它又是一种隐喻,隐喻着一种巨大灾难的来临,无需费力就可猜出,乌鸦带来的阴影和那种巨大灾难感喻指着沦陷。匿名信件不断地出现加深了人们的恐慌,他们战战兢兢,谨小慎微,于是谎言肆无忌惮地蔓延。

人们不仅要疑惑,为什么当密告信件出现后,竟然没有人出面制止、反对或站出来表明立场?子虚乌有的谎言为什么竟然能够如此轻易地给人们带来灾难,难道不足以引起人们的思考吗?

我想,这正是乔治·克鲁佐拍摄《密告》的用心所在。

这不由地让我想到文革。那时的中国也同样处在一种人人自危的局面中,压抑、阴郁和强大的压力每一天都笼罩在人们头上,同样也是绝大部分人对此保持沉默。这样的状况就像加缪(Albert Camus)在《鼠疫》中所描述的那样,在特殊情况中,人会在避害趋利的动机下本能地做出保护自己利益和性命的决策和行为。

今天看来,恰恰是出于人人自保的心理,造成了人人自危的局面。胆怯是伴随着自私而来的。然而,乔治·克鲁佐是在1943年的战争期间——而不是通过战后的反思——就能如此清晰地观察到民众心态,并运用电影手段加以表现,这不仅需要智慧,也需要十足的勇气。

法国影评人Thierry 说:“影片自上映伊始便引起轩然大波,遭到维希政府、抵抗运动和天主教派的多方谴责。”甚至,“法国解放后,影片也曾一度被禁播。”

维希政府的反对,我们可以理解;但为什么抵抗组织也同样反对这部影片?原本对立的双方(维系政府和抵抗运动组织)为什么在对这部影片的态度上会如此一致呢?

通常在看似矛盾的地方,正是通向问题关键的一个秘密入口。表面上,抵抗组织谴责该片过于悲观和绝望,看不到光明的前途,不利于鼓励和振发人们的精神。但其背后,真正理由则是乔治·克鲁佐将一种原本被遮蔽的现状给揭示了出来。所谓“过于悲观和绝望”,其意思是不管现状如何总要正面倡导积极和乐观。然而这种倡导正是一种不自觉的伪装。对黑暗的存在视而不见,现实被宣传或空洞言辞所遮蔽——在这一点上,维系政府和抵抗组织是类似的——尽管各自说辞不同。所以,汉娜·阿伦特在《黑暗时代的人们》一书中尖锐评论道:“当我们思考那些黑暗时代,思考在其中生活和活动的人们时,我们必须把把这种伪装也纳入到思考的范围之内。”——在此,我必须借助汉娜·阿伦特的思想来阐述对此片的看法,因为她对那样时代中的人的行为的思考是无与伦比的。

汉娜·阿伦特把“混乱和饥饿,屠杀和刽子手,对于不义的愤怒和处于‘只有不义却没有对它的抵抗’时的绝望”状态,称为“黑暗的时代”。她进一步指认道,“在那个世界里,人们认识的人都是肮脏的无赖,而每件事都处于一种不透明和无意义的状态,充斥着迷乱并引人厌恶。”这样的状态正是乔治·克鲁佐在《密告》影片里所呈现给我们的。

汉娜·阿伦特继续分析道,其实在任何时代的人类生存环境中,真实的事物都会遭到来自公共领域意见的侵袭,这股无形力量能决定日常生活的方方面面,预先设置或取消未来事物的意义。

那么对此,我们应该怎么办呢?

汉娜·阿伦特回到她的老师那里,引述海德格尔的话说:通过从公众领域撤离,回到个体的孤独状态中去。因为“公众性的光把一切都弄得昏暗了”。这句话正好映证了影片中的关键性一幕:医院负责人 Michel Vorzet 一边摆弄着天花板上垂下的吊灯,一般感叹:“哪里是黑暗哪里是光明,谁能明辨是非黑白……?”

《密告》影片反映了某些人利用了大众的怯懦和沉默来达到他个人的目的。然而最终他还是功亏一篑,聪明反被聪明误。影片呈现的结局并非完全黑暗和绝望。

“即使是在最黑暗的时代中,我们也有权去期待一种启明……这光亮源于某些男人和女人,源于他们的生命和作品。”汉娜·阿伦特说道。——从这意义上看,《密告》就是这样一部经典之作,它通过自身的“黑暗”让光亮散射到自身之外所能及的范围。

版权所有 © 2002-2016 Mybluesand.com