没有走出合上的森林——杜拉斯的《情人》

(选自《这是杜拉斯吗?》)

马振骋 编译

…………

玛格丽特讨厌人家说她写书是在讲故事。《情人》这部书使她名扬四海,大家恰是把它当作她的个人身世来读的。这样的成功是天大的误会,在她则是一种认可,而不是真正的加冕。因为写作恰恰是讲故事的反面。可是《情人》的读者相信了故事,他们也就认为《情人》真是这么一回事。玛格丽特自己被成功弄得飘飘然,深知“亲身经历的故事”是成功的主要原因,也就听之任之。书刚出版时她还小心地辩白,强调小说的结构、故事的贯连性,反复说《情人》是一部虚构作品,不是自传记述。后来她就放弃了,她承认自己回忆起14岁少女时代,有一天在印度支那的一艘渡轮上,在一辆黑色大轿车里……

起初是在诺弗尔房子的衣柜里发现了遗忘多年的练习本。上面有玛格丽特写过的稿子,叙述她在战后与莱奥的故事。后来乌塔向她建议给家庭影集上的照片写些说明。1983年那年玛格丽特有意要跟儿子一起做点什么事。她就开始工作,从衣柜里又翻出了那本小册子和几张老照片。这就成了文章的核心部分,题目起为《绝时的照片》,又回溯到河内、妈妈的失望,这启动了故事的发展。

后来玛格丽特又改变了计划,她撂下家庭影集的说明,换一个本子,还是题名《绝对的照片》,但是尽情抒写一度遗忘而今又涌上心头的往事。她害怕写出来的别又是一部《抵挡太平洋的堤坝》。她在笔记中表示了自己的疑惑:“我的身世多少是写过了一点……这里我要写的是不同的内容。这里我要谈的是身世中的某几点,尤其是我有所隐瞒的几点,我故弄玄虚的某些地方、某些事实、某些感情……在我童年房屋里进进出出的人都已经死了。对我来说,对大家和我来说他们都已经死了。已没有什么不便去写他们……”

玛格丽特在记忆中搜索,她创造了这个情人,那么温柔,那么耐心,那么多情,那么和气……作者一开头就毫不留情地描述一张老妇的面孔,18岁的老妇,这个老妇叫玛格丽特·杜拉斯,脸上已经盖满皱纹。老态毕露,接着三分之一的篇幅只是跟情人见面的铺垫。

玛格丽特因这部书大红大紫,一年后又说自己不喜欢这部书。她还愿保留和接受的是跟战争有关的几个章节,但是她后悔没有好好发挥。从不同阶段的手稿也可以看出她写时确有许多迟疑。

《情人》的虚与实

其实那个中国人不是《情人》一书的中心。尽管千百万读者这样认为,但是在玛格丽特的心目中不是。《情人》的主题是写作。她长期追求而又把握不住的一种写作方法。现在在《情人》中她不是在写他们,而只是写到了他们。也不像《抵挡太平洋的堤坝》用道德方式处理,而是摆脱写作的压力。

但是《情人》读起来就像一个有钱的中国人和一个贫穷的殖民国少女的恋爱故事,这也是玛格丽特有意要达到的效果。她一贯遵守自己的写作方法,把读者放到演员、装订工、译码员的位子,她向读者提供许多种阅读方法;可以几头并进的思路,多得不可胜数的出口。《情人》是一个引动读者想象力的实验场,或许就是这个原因获得那么巨大的成功。读者自己成为主角,他一边阅读一边在编写故事。《情人》不是一部自传。“我的生活故事是不存在的。我写作不是为了叙述自己的生平。写作取走了我还留下的生命。剔除了我生命中的实质,我已不再知道我笔下的人生和我实际的人生究竟哪个是真实的。”玛格丽特写下这几句话,应该一字一句相信她。

到了晚年。杜拉斯使人相信,也使自己相信,自己爱过那个中国人。写作使她远离了事情的丑恶性,妈妈出卖小女儿的耻辱,使他们的关系光明正大。玛格丽特又一次对生活进行了纠正,从此以后她相信她在《情人》中说的故事,胜过她自己的记忆。故事中看不出请人出钱而哥哥与妈妈逼她就范的粗暴部分,依靠生花妙笔,白人小妓女变成了中国人的心肝宝贝。

跟情人的关系持续了一年半。哥哥拿了钱去买鸦片,母亲拿了钱去买伙食。中国人的父亲反对这种来往,答应给母亲一笔钱作为补偿,道那迪安一家才回到了法国。

文学界的国际明星

文章写得很快,只花了三个月时间。玛格丽特一直在想这是给一部影集配词的。出版商对文字配图并不热心,出版计划排在两年后的1986年,扬·安德烈亚打完稿子后,劝说玛格丽特,这可以成为一部小说,就寄给子夜出版社。林登的女儿伊莱娜当晚读完后非常感动。林登到玛格丽特的家里向她解释这不是一篇序言,也不是图片说明,而是一部书。玛格丽特听了才同意出版。

这书成为出版界的一件大事。第二天评论界就有了良好反应。子夜出版社的书籍印数从来没有超过一万册。这回第一版就印了2.5万册,第二天即告售罂。

9月28日法国最出色的电视读书栏目《嗨!》直播现场访谈,产生惊天动地的效应。一家代理书店一天内要求提供1万册。子夜出版社只能先加印1.5万册,后又加印1.8万册,原书使用的纸张竟然一时供应不上。国外出版商也争先恐后要求购买翻译权。美国《新闻周刊》破天荒第一次腾出一整页篇幅介绍一名法国作家。

还出现了一个奇怪的社会现象。子夜出版社每天收到几公斤信件,寄信人向玛格丽特叙述自己的生平。大家说话也学杜拉斯,中间隔着长久的停顿。穿衣也学杜拉斯,三翻领毛衣、背心、小靴子。玛格丽特像个心满意足的孩子鼓掌大乐。她终于得到了她的圣诞树、她的花环、她的圣诞老人、全归她一人独享。大家口口声声说的都是她。报刊上、电台上、电视上。真是太过分了,她自己也几乎招架不住。她对《嗨!》节目主持人贝尔纳·比沃不好意思地说:“这有点叫人难堪。十年来我的周围是一片沉默。突然四面八方一片赞扬声。”

龚古尔文学奖一直以奖掖无名的青年作家为己任,现在也不甘落后,像《世界报》的评论家说的,“它也给胜利者增援来了”。玛格丽特还没有获得过一次文学奖,如今年近古稀,得龚古尔文学奖不是太老了一点?不是太出名了一点?然而龚古尔兄弟在遗嘱中说奖给当年“最富于想象力的文学作品”,玛格丽特的《情人》不是当之无愧吗?

玛格丽特接到出版商的电话才知道这个消息。出版商此前曾平静地评述过形势:“这样的结果不是我们预期的。但是我们不会像庆祝国庆似的庆祝龚古尔奖。我相信玛格丽特同意我的看法。”玛格丽特的确同意他的看法,然而她马上说了一句:“龚古尔再也找不到理由不发给我了吧。”颁奖那天,她和情人扬·安德烈亚和朋友玛丽亚纳·阿尔方呆在黑岩石公寓,没有香摈,只有白水,没有精致小点,只有熟肉面包,躲过了媒体风暴。

但是从那一天起,玛格丽特不再把这书看作是自己的书。她有意躲开它,她说她错了,她原来以为读者读了这部书会对她生气的。群众的赏识使她难堪。在她看来《情人》的凯旋是长期探索的效果,她的作品直到那时读者不多,但都是热心忠实的读者。这书使她接触到广大群众:“这是一部十分讲究文学性而又不显出文学性的作品。就像人体中的血表面上是看不见的。”她还说迎合大众心理的几个因素也起了作用,那是酗酒、色情、殖民主义,这些都引人入胜,令人神往。最后还有价格便宜,才49法郎,篇幅不长,才142页。这种种一切使大家发疯似的爱上了玛格丽特·杜拉斯的《情人》。

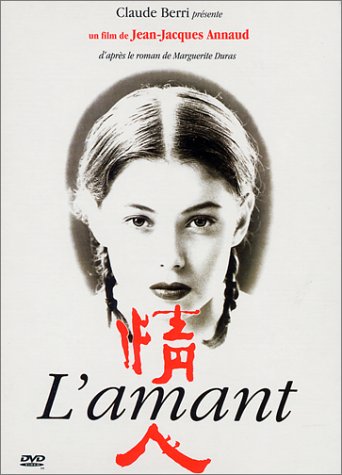

《情人》从小说到电影

1987年春天,美国人想出低价购买《情人》的摄制权。制片人克洛德·贝里决定让自己的公司买了下来。玛格丽特心想自己当导演,贝里不置可否。在玛格丽特进行改编的同时,贝里跟让-雅克·阿诺联系,请他担任导演。阿诺起初推托后来也接受了,他根据小说编写他的剧本。他要表达的是一名白人少女投入一名中国青年的怀抱,在殖民地社会里闹得沸沸扬扬。可以看出他与杜拉斯在进行两个内容与重点截然不同的改编。不久,玛格丽特病重送入医院。

杜拉斯在医院里昏迷了9个月,医生已经束手无策了,不存任何希望。摄制计划照常进行。但是杜拉斯又奇迹般地苏醒过来。1989年秋天,玛格丽特出院后不久,打电话给阿诺,希望跟他见面。阿诺带了几百张在玛格丽特度过童年的地方拍的照片去看她。玛格丽特两眼发亮,瞧着,听着。第二天她打电话给克洛德·贝里:“那个青年很讨人喜欢。他对片子也很有想法。他谈起来就像在谈自己的片子。”这段蜜月还持续了几星期。玛格丽特公开宣称他们的合作是富有成果的。逐渐地阿诺明白了玛格丽特的心意,她要阿诺做她的助手。她的改编巳经写了。她问他:“那么用的是我的剧本罗?”他说:“不,我宁可用小说,小说给我更多的启发。”“启发你什么?”“启发我写出一部剧本。”“但是这是我的片子,你要用我的片子去捞钱。”杜拉斯装出笑容。阿诺继续到圣勃诺瓦路去看她。他用杜拉斯的回忆充实题材,一天他把改编好的剧本交给玛格丽特,共同署名的是勃拉赫。

杜拉斯当着他的面看本子,她停留在第10页,上面写着:中国人的汽车穿过一个泥泞的小坑。她说“这个小坑没有泥泞,是盖满尘士。”她不愿意再往下读了。花了3个小时讨论这个小坑。阿诺对她说这个细节无关紧要,因为片子将在旱季拍摄。“那么你什么都不核实了?要是盖满尘士,你为什么要写泥泞呢?”阿诺后来回忆说:“从那时起,进人了合作的第二阶段,她开始辱骂我。她觉得自己受到了剥夺。我了解她的秘密,她恨我。她工作愈来愈没有条理。有一天她对我说:‘你看见客厅里的花了吗?你知道是谁送来的?阿连妮。她愿意拍这部片子,还有苏珊·弗隆也愿意。阿诺只得去找贝里。但是大家都签过字,摄制权属于克洛德·贝里,不过杜拉斯有法人权,可以反对拍。要拍必须有她的同意。

于是开始没完没了、错综复杂的谈判。在两地来来回回,中间签订了不少——临时——和平协议。贝里同意付给《情人》作者惊人的版权费、摄制费、剧本改编费、10%利润分配后,玛格丽特终于在合同上签字,承认自己的改编本不符合《情人》电影的原有构思,停止一切改编工作,不反对贝里摄制这部片子。

《华北情人》的真意是反《情人》

玛格丽特·杜拉斯于是恨起了她自己的这部书。她怪自己写到最后一页情人打电话时就草草结束了。她后悔自己歪曲了真相。而她无从插手目前正在进行的“亿万成本的电影”的改编工作,就使她对书也厌恶了。跟阿诺断交前,她对他说:“《情人》是一堆狗屎。这是部车站小说。我在喝醉酒时写出来的。”她已经在酝酿另一部小说,要给这一部小说造成损害。她要重复情人的神话。她把这部小说重写了四遍。书名相继是《马路情人》、《蜜与茶的气味》、《情人电影院》、《情人小说》、《又是情人》,最后才定名为《华北情人》。尽管玛格丽特·杜拉斯出书时矢口否认,这部书开头确是电影剧本的回炉作品。手稿的几个具体阶段清楚地说明这点:玛格丽特把电影剧本分割、削改、添加、拼凑,慢慢地把电影剧本写成了小说。那部书在1990年最后定稿,这时玛格丽特·杜拉斯接到一个电话,听到说那个情人早已去世多年。

秋天,她把盖满涂涂改改的一部稿子寄给杰罗姆·林登。两个月内没有消息。她感到不安。林登跟她说他在整理她的文章,正给她往回寄。杜拉斯在去世前一年半,提到《华北情人》的出版遭遇时还会掉眼泪。她像个受了委屈的女孩哭哭啼啼,抽泣不已:“你要明白,他用红笔删改涂写,像对待小学生的一篇作文。”杰罗姆·林登不否认他觉得这稿子令人失望,他进行了一些修改。杜拉斯起初对林登的反应很丧气,但是她想他是有道理的,稿子必须重写。接着是光火、愤怒,最后是痛恨。她在记事册中写道:“他把我的稿子、我的改编删去了31页。我马上又把它们归回原处。”她回到巴黎后打电话告诉林登,他们之间永远完了,她决定把他删去的篇幅重新加进去。“他对我说,那就加进去吧。我说不行。永远断交。他写了好几封信来。没用。”她把合同退回给杰罗姆·林登,附上这样的话:她认为自己的稿子遭到“全面破坏”,编者对“她的稿子”进行“窜改”。稿子确是从213页删减至153页。“对里面句子和词进行大量改动和删减,几乎每页都有。您还给我的书,不是您从我这里收到的书。”她还关照他,她要去加里玛出版社找“她的朋友罗贝尔”,他们会让她从“司法上跟您脱离关系”。

玛格丽特从此对杰罗姆·林登恨之人骨。有时达到歇斯底里的程度。那部《华北情人》也卖得很好。很快有人笑她又出了一部效颦之作。她反驳说:“我没有把《情人》重写一遍,我写的是另一部书。不是一模一样的书信体小说。在《华北情人》中不见了情人的回忆。他是一个满洲里的新情人,名字相同,籍贯相同,来占了他的位子。那些情人是我到满洲里去找来写爱情小说的。到堤岸的一家单身公寓里,或者到维特里通往塞纳的山岗斜坡上。”《解放》周刊以《杜拉斯的情人公园》为题,撰文指出她与《情人》就永远没完没了啦。可是玛格丽特自己说;“令人吃惊的是自有人读了又读,可见这类故事长命百岁。”

留下没有写满的纸

杜拉斯没有多少时间了。她自己也知道,还在本子里写上:“……有几次只怕纸面没有写满就走了……大家知道这个标志,大家知道最终要达到的那件事,但是也应该把文章写到那里为止。应该走到那里,应该走完全程,有几次是……我想正是这个行动使大家每天想到死。”她也只有死的时间了。她不在乎肉体的死,她怕的是更糟的——写作的中止。“不写时还必须在一个不会把我们关上的森林里前进,因为森林关上了,你也就不能动弹了。”

森林后来果真关上了。玛格丽特再也不会写了。她再也不跟纸张对峙,再也没有这种解脱,这种她感到的肉体的宣泄,这种像托马斯·曼说的“打破冰块的感觉”。她在一张撕下的纸上用颤抖的手写道:“活着竟成了对死亡的钟情。”

只有死使她感兴趣——肉体的死,死后的历程,对死者的回忆。一次从坟场散步回来,写成了《英国青年飞行员之死》。这是虚构小说、战争传说、还是村民故事?杜拉斯自己也不知道。她在诺曼底村庄的一座坟墓上看到一个名字,就编出了故事的梗概。战时一名20岁的英国人在多维尔的树林里遭到德国人杀害。

这是一篇死亡沉思录。玛格丽特时常去公墓,这还是她喜爱的旅行目的,当然是老公墓,不是新公墓,后者她称为公墓超市,草是塑料做的,整个墓地像个高尔夫球场。她那时说:“什么样的死都是死……什么人的死都是完整的死。”《英国青年飞行员之死》不是一部书,不是一首歌,不是一首诗,不是哲理思想。可能只是试图跟死亡对话的一种悲诉。

杜拉斯看到的人愈来愈少,她在逐渐脱离世界,电话铃响了,她也不接。都是扬在听,传不传话也由他决定,即使老朋友来访扬也挡驾,要他们相信还是不去惊扰她的好。扬接到电话彬彬有礼,跟你说长道短,天气怎么样,天色怎么样,前一天散过步了;他又说又笑,就是不把电话转给玛格丽特。

杜拉斯生活像个隐士。她生命力很强,她不愿意死。好几次扬叫来了救护车,好几次她挺了过来。生命重又开始了。扬说她不停地说话,如果仔细观察,白天或黑夜有时还是清醒的。她那时说出什么重要的话,由扬当场记录下来。她玩上了这种游戏觉得很有意思。这样诞生了她的最后一部书《这是一切》。这书在出版之际就引起一场有趣的论战。这是咽气前的隐私日记?还是弥留者断断续续暖气声中的几句话,登出来丢人现眼?这部书内容始于1994年11月20日,止于1995年2月29日3时。

在这篇绝唱中,杜拉斯只讲到死亡,她并不害怕迫在眉睫的死亡。“让生者相互微笑,相互支持。”又提到了童年,她可爱的出生地,她一生对母亲的无限而不幸的爱。玛格丽特·杜拉斯在等待。从此她进入另一个时间,“我说的是从地下涌出来的时间。”她还是改不了的自我欣赏:“幸好我有天才。现在我已对此习惯了。”她在进行最后的斗争。她不愿意“跳入”死亡,而要控制这个时刻。天堂使她好笑。她准备动身了;睁着眼睛哪儿都不看。

到达那里的时间是1996年3月3日星期日8点差几分。

(本文选自《书城》2000年4月《这是杜拉斯吗?》的“没有走出合上的森林”一章)

版权所有 © 2002-2016 Mybluesand.com