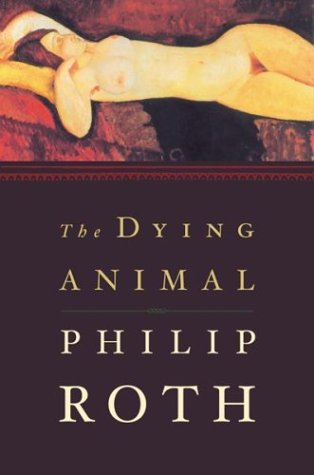

关于《垂死的肉身》

孙甘露

大约十多年前,应好朋友陆灏之约,给文汇读书周报写过一篇有关《鬼作家》的随笔——《且拿甜点心来》。后来经陆灏的安排,有幸在上海拜见过此书的译者、翻译家董乐山先生。那时候,见到译者,就差不多等于见到了菲力普·罗斯。伟大的作家有一个一以贯之的形象,对其他语种的读者来说,翻译家帮着一起塑造;同时,伟大的作家也是一个多面体,经由不同的翻译家所呈现。这一次,轮到我们对吴其尧先生表示由衷的谢忱。

以我对当代美国文学的有限知识,菲力普·罗斯应该位于索尔·贝娄和约翰·厄普代克之间,这样说不是基于某种商业的或者学院批评的顺序(索尔·贝娄曾问:“作家为什么要像网球选手一样让人分组?像赛马一样让人排名?”),而是说他们比肩而立。考虑到纳博科夫的俄国背景,暂且不把他扯进来。同样,这一时期美国作家的重要的犹太文化的背景似乎也不必刻意强调——差点忘了,纳博科夫也有这个问题。不然的话,这种笼统的比较还应将伯纳德·马拉默德和艾萨克·辛格这样的作家考虑在内。

对年轻的读者来说,这部心地纯洁的小说,看上去似乎有点污秽(名教授大卫·凯普什甚至对他的学生康秀拉·卡斯底洛说:“我不在时不要来月经。”因为他要观看)。他们正处在和小说中的人物差不多的时期:“那身体于她还是陌生的,她还在摸索它,琢磨它,有点像一个荷枪实弹走在大街上的孩子,拿不定主意该用枪自卫还是开始犯罪生涯?”或者,如贝娄评论德莱塞时所说的那样,“他的小说简直就是从人生中撕下来的。”干不干净,全看你自己了。还有一种情况应该加以避免,就是使阅读主要作为谈资,那么这部“小杰作”(戴维·洛奇语)的处境会比较麻烦。小说中的教授自己就这么说:“试图把色欲转变成某种合适的社交方式,然而使色欲成其为色欲的正是这种彻底的不合适。”说这话,明显地标明了作者“年龄的伤痕”,这伤痕笔者也不能幸免。年轻人也许不这么看,在罗斯笔下,他们——“亮出各自的‘家伙’——这就是他们的国歌”。上了年纪的,“比如始终怀着自我认识和个人修养的希望”的罗斯的主人翁,是这么想的:“席勒愿意不惜一切地将它画下来,毕加索则愿将它画成一把吉他。”

这真是一个不小的难题,叙述它令我觉得这叙述都有了点问题。看看罗斯的妙喻:“这是节拍器,小灯闪烁并发出间歇性噪音。那就是它的功能,你可以按你的需要调节节拍,不仅像我这样的业余弹奏者而且那些专业人士,甚至连那些伟大的钢琴家,也会碰到越弹越快这样的问题。”罗斯在说什么?在我看来,有点像罗斯所赞赏的另一位作家马拉默德的描述:“把球直直往上抛的孩子看见一点苍白的天空。”这远比作家暗示的要多得多。

即便“题材也许是平凡的、底下的、堕落的;所有这一切都有待艺术来拯救。”这是罗斯同时代最重要的美国作家的看法。实际上,“作家们从本世纪伟大的诗歌和小说中继承了一种辛酸的语调,那些名诗佳作有很多是悲悼一个较为安定和美好的时代的离去。”

这个对自我充满了尖锐嘲讽的作家,饱含着“年龄的伤痕”,依然对年轻的康秀拉无限的怜惜,罗斯那动人的一笔,足以令人被深深的触动,全书所有那些关于肉体的斑斓的叙述,都为结尾处康秀拉因为乳腺癌行将切除的三分之一乳房而被重新注释。这个开始时似乎是关于美国人身体的恶作剧式的故事,在结尾处变化为一则虔诚的肉体之爱的神话。

这个羞涩的初次见到那个在电视上晃来晃去,名重一时的教授时脱掉了夹克,当他再往她那里看时,发现她又把夹克穿上了的女孩子;这个曾经责备自己竟然不知道自己缺乏什么的敏感的女生;这个可以战胜最初的恐惧和任何最初的反感的勇敢的女知识分子;这个明确意识到文化可以令她着迷但她不能靠它生活的都市女性;这个同样知晓在性关系上没有绝对的静态平衡的现代美国人;这个逐渐理解在床上的屈服决不是一种不愉快的感觉的美女。康秀拉。有一天问道:

“和我的乳房说再见你介意吗?”

虽然如伯兰特·罗素所说:“我”不过是语法的一个表现方式。但是这个以第一人称讲述的故事,在它的教科书般的精湛技法背后,依然能够看见罗斯如“被派到遥远的地方、派到灵魂的某个阿拉斯加去的某个殖民者透过作品来到我们面前”;如冰中之火,绝望而温暖。

罗斯本人也像他在评论马拉默德时所说的那样:“悲伤地记录人类需求的互相冲突,需求遭到无情抗拒——也可以说是间接地减低——被封锁的生命痛苦挣扎着,渴望所需要的光明、鼓舞和一点希望……”

版权所有 © 2002-2016 Mybluesand.com